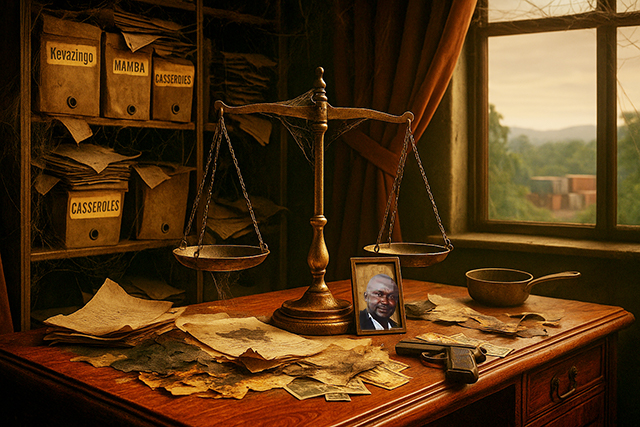

[Rétroviseur] Six affaires, six énigmes d’État : le Gabon et ses enquêtes fantômes

Kévazingo gate, mort de Mboulou Beka, armes fantômes au Cap Estérias, répression sanglante du mouvement des casseroles, milliards évaporés de l’opération Mamba, etc. Au Gabon, la justice est souvent sortie de son silence non pour révéler, mais pour effacer. Retour sur six affaires retentissantes, six promesses de vérité, et zéro dénouement. Sous le régime déchu, l’ouverture d’une enquête n’était pas souvent un instrument de justice : elle était le rideau qui tombe sur l’histoire.

Kévazingo gate, Mboulou Beka, armes de guerre au Cap estérias, mouvement des casseroles, opération Mamba… le Gabon avait institutionnalisé l’effet d’annonce comme stratégie d’extinction de l’indignation. Le silence de la justice était devenu l’alibi du pouvoir. © GabonReview

L’art de promettre la justice pour mieux l’ensevelir. Au Gabon, l’ouverture d’une enquête judiciaire est devenue, sous les régimes Bongo, un geste politique ritualisé. À chaque scandale, à chaque drame, à chaque tumulte social, la justice sortait de son silence, non pour agir, mais pour apaiser. L’enquête, dans ce système, n’est pas un instrument de vérité : elle est un rideau. Rideau sur les morts. Rideau sur les vols. Rideau sur l’État.

Kevazingogate : bois sacré, silence d’État

Février 2019. Au port d’Owendo, 392 conteneurs de kevazingo, un bois précieux formellement interdit d’exploitation, sont saisis par les autorités. Montant estimé du trafic : 252 millions de dollars. Le pays est en émoi. Mais à peine deux mois plus tard, 353 de ces conteneurs disparaissent, pourtant placés sous scellés judiciaires. L’affaire prend des allures de sabotage institutionnel.

La présidence réagit : le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Forêts Guy-Bertrand Mapangou sont débarqués sans ménagement. Treize personnes sont inculpées, dont trois ressortissants chinois. Mais le dossier est vite aspiré dans un trou noir judiciaire. Aucun procès. Aucune condamnation.

En 2023, une nouvelle saisie de dix conteneurs de kevazingo est opérée dans les mêmes conditions, au même endroit. Le ministre en poste promet que «cette fois-ci, l’affaire ira jusqu’au bout.» Elle n’ira nulle part. Le Kevazingogate n’est pas seulement un scandale environnemental. C’est le symbole achevé d’une République incapable de protéger ses ressources, ou plus exactement, organisée pour les piller avec l’aide du silence judiciaire.

Opération Mamba : le théâtre anticorruption

Lancée en grande pompe en janvier 2017, l’opération Mamba était censée être le Nuremberg des prédateurs de la République. Enquêteurs, magistrats, ministres, tous se mobilisent. Le gouvernement communique sur des chiffres vertigineux : 2.760 milliards de francs CFA auraient été détournés entre 2006 et 2012, soit plus de deux années de budget national.

L’opération entraîne l’arrestation de personnalités haut placées : Étienne Dieudonné Ngoubou, ex-ministre du Pétrole, ou Alain Ossamy Djoubi, ancien directeur général des Douanes. Le pays croit assister au réveil du glaive républicain. En réalité, il assiste à une pièce de théâtre judiciaire.

La majorité des dossiers s’enlisent. Des inculpés sont libérés sans jugement. D’autres bénéficient de non-lieux opaques. Plusieurs acteurs clefs de la chaîne de corruption échappent complètement à la procédure. En 2023, la taskforce sur la dette révèle que 68 % des dossiers de corruption sont classés ou en sommeil. L’opération Mamba, loin d’être un tournant, s’est révélée un instrument de légitimation du pouvoir en place, instrumentalisant la justice à des fins de marketing politique, tout en laissant intacte l’architecture du vol.

Casseroles brisées, justice muette

Février 2021. Des citoyens, armés de simples ustensiles de cuisine, font du bruit dans les rues de Libreville. Le “mouvement des casseroles” naît d’une exaspération généralisée des mesures restrictives gouvernementales liées à la lutte contre la Covid-19. Le régime répond avec une brutalité glaciale.

Deux manifestants tombent sous les balles des forces de l’ordre. Face au scandale, le procureur de la République et le commandement de la Police nationale annoncent, comme toujours, l’ouverture d’enquêtes. Mais aucune instruction sérieuse ne s’ensuit. Des plaintes pour crimes contre l’humanité et homicides volontaires sont déposées par des ONG. En vain.

Les images, les témoignages, les circonstances sont accablants. Mais l’affaire s’efface, lentement, comme toutes les autres. Aucune responsabilité, aucune sanction. Le bruit des casseroles s’estompe dans le silence de la justice.

Affaire Mboulou Beka : une balle perdue, une mémoire confisquée

Le 20 décembre 2014, au carrefour Rio, lors d’un meeting pacifique de l’opposition autorisé puis interdit dans la confusion, Bruno Mboulou Beka, étudiant de 30 ans, est tué par balle. Sa famille l’affirme : il est tombé sous les yeux de ses proches, abattu par les forces de l’ordre.

Une plainte est déposée par Me Paulette Oyane Ondo contre la chaîne de commandement : président, ministres, hauts gradés, procureur. L’État est directement visé. Mais après une visite du Premier ministre Daniel Ona Ondo à la famille, le discours change. Soudain, on parle d’un «inconnu qui aurait agi sous l’emprise de la drogue» comme auteur du tir. L’omerta s’installe.

En août 2025, onze ans après le drame, Joël Mapangou, témoin direct et acteur politique, relance l’affaire. Il affirme pouvoir faire témoigner deux anciens barons du régime : Ernest Ompouo Epiga et Bertrand Zibi Abegué. Mais dans un pays où les morts politiques n’ont pas de sépulture judiciaire, les chances de vérité sont minces.

Cap Estérias : l’arsenal oublié de la République

Le 21 avril 2015, treize caisses d’armes de guerre sont découvertes sur l’île Nendjé, au nord de Libreville. Kalachnikovs, pistolets automatiques, lance-roquettes, grenades, mortiers : un arsenal capable d’équiper une unité de combat complète. Le contexte est tendu : dix jours plus tôt, André Mba Obame est mort, et ses obsèques suscitent une vive émotion populaire.

Le procureur de la République Sidonie Flore Ouwé ouvre une enquête. Les autorités parlent d’un «risque de déstabilisation». Mais aucune piste n’est rendue publique. Aucun commanditaire identifié. En 2017, la presse ose poser la question : foutaise sécuritaire ou mensonge d’État ?

Depuis 1993, à chaque élection présidentielle, des caches d’armes sont “découvertes” : chez Mba Abessole, à l’UPG, chez Mamboundou,… Sans jamais de suites judiciaires. Ces armes fantômes sont moins des menaces réelles que des instruments de dissuasion politique. Le pouvoir fabrique ainsi ses propres justifications sécuritaires.

Uncle Sam et les pharmacies clandestines

L’affaire Zogo Mboulou contre Uncle Sam illustre un autre pan de l’impunité : celui des affaires commerciales à forts enjeux. Accusé d’importation illicite de produits pharmaceutiques, l’homme d’affaires est poursuivi sur la base de documents falsifiés, de cargaisons saisies, de preuves tangibles. Mais l’affaire est classée sans suite, malgré les sanctions administratives. Le soupçon se déplace alors vers le parquet lui-même.

Tant qu’aucune commission vérité et réconciliation n’ouvrira les tiroirs verrouillés du passé, tant que les archives judiciaires seront des tombeaux scellés, tant que l’État n’assumera pas ses responsabilités historiques, le Gabon restera pris dans un cycle d’oubli, de manipulation et d’impunité.

Et la justice, censée dire le droit, ne sera qu’un mirage, ou pire : une stratégie de gouvernement.

0 commentaire

Soyez le premier à commenter.