[Tribune] Enseignement : le danger de l’uniformisation des coefficients au collège

En prétendant lutter contre l’échec scolaire, l’uniformisation des coefficients au collège pourrait bien ouvrir la voie à un nivellement par le bas. En plaçant les mathématiques au même rang que l’EPS, la réforme menace de sacrifier les matières phares sur l’autel d’une égalité illusoire. Dans la tribune libre suivante, l’analyste politique Michel Ndong Esso alerte sur les dérives possibles et appelle à une refonte plus ambitieuse de la répartition des enseignements.

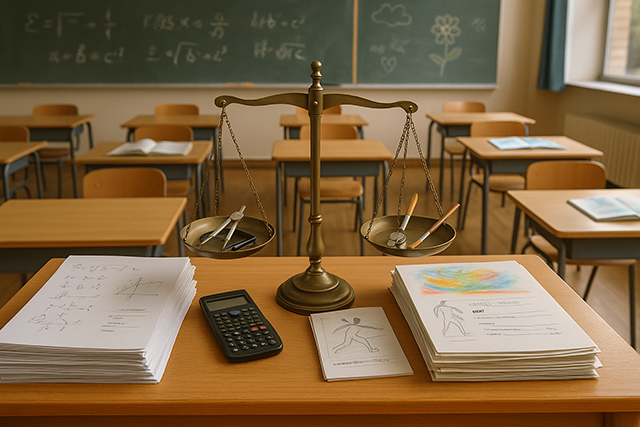

En affectant le même coefficient aux mathématiques et à l’EPS, on incite insidieusement les élèves à faire moins d’efforts dans la première matière. Comment susciter des vocations dans les sciences tout en abaissant le niveau d’exigence dans les matières scientifiques ? © GabonReview

Président fondateur de la plateforme ‘Le Sixième Uni’, Michel Ndong Esso est enseignant, diplômé en philosophie politique, analyste et consultant politique. © D.R.

Afin de lutter contre l’échec scolaire, le Ministère de l’Education nationale a initié une réforme visant à uniformiser les coefficients au collège. Une réforme qui devrait s’étendre sur les classes de 4e et 3e dès cette année scolaire 2025-2026. Mais pour une partie de la communauté éducative, ce mécanisme d’harmonisation des coefficients risque de sacrifier la culture de l’excellence dans les matières phares telles que les mathématiques, les sciences physiques ou le français. En affectant le même coefficient aux mathématiques et à l’EPS, par exemple, on incite insidieusement les élèves à faire moins d’efforts dans la première matière. Or un tel désintérêt est forcément préjudiciable dans un pays qui doit refaire son retard dans la formation des ingénieurs et des techniciens hautement qualifiés. D’ailleurs, comment ne pas s’étonner d’une telle réforme au moment où le gouvernement incite les jeunes à s’orienter vers les filières scientifiques ? Et si la solution consistait simplement à repartir les enseignements par modules de sorte à préserver l’intérêt des matières phares tout en stimulant des vocations ailleurs ?

Risque d’une banalisation des matières scientifiques ?

Du côté de l’Education nationale, la tutelle affirme que l’uniformisation des coefficients est avant tout une astuce pour lutter contre l’échec scolaire. Il s’agit d’œuvrer à une meilleure prise en compte de la diversité des talents et des vocations chez les apprenants. Le constat est que la marginalisation de certaines disciplines scolaires telles que l’art et le sport n’a pas permis une meilleure éclosion de cette diversité. Or un élève en difficulté en mathématiques ou en sciences physiques peut manifester des aptitudes dans d’autres matières parfois reléguées au second rang. C’est donc aussi une certaine manière de veiller à l’égalité des chances dans le système éducatif. Sauf que cet argumentaire suscite des réactions contrastées au sein de la communauté éducative et de l’opinion en général.

Parmi les points querellés, il y a le risque d’une banalisation des matières phares de l’enseignement général : le français, l’anglais mais surtout les mathématiques, les sciences physiques voire les sciences de la vie et de la terre. Pour beaucoup, le nivellement des coefficients réduirait considérablement l’intérêt porté sur ces matières. Ce qui entrainerait inévitablement la chute du niveau d’investissement des élèves. Autrement dit, moins de coefficients en mathématiques et en sciences physiques équivaudrait à moins d’efforts pour les élèves. Si l’on suit ce raisonnement, on pourrait prédire un effondrement sans précédent du niveau scolaire des apprenants d’ici quelques années. De quoi nourrir de vives inquiétudes au regard des carences actuelles des élèves en français et en sciences.

Et ce n’est pas tout. L’harmonisation des coefficients suscite également des interrogations dans un contexte où le gouvernement appelle les élèves à embrasser les filières scientifiques. En effet, comment susciter des vocations dans les sciences tout en abaissant le niveau d’exigence dans les matières scientifiques ? Les critères d’orientation en seconde scientifique seront-ils renforcés ou au contraire galvaudés ? Si ces questions ne tendent pas remettre pas en cause le bienfondé de la réforme en cours, elles sont néanmoins révélatrices de la complexité de la tâche. D’où la nécessité d’approfondir la réflexion.

Repartir les enseignements par modules

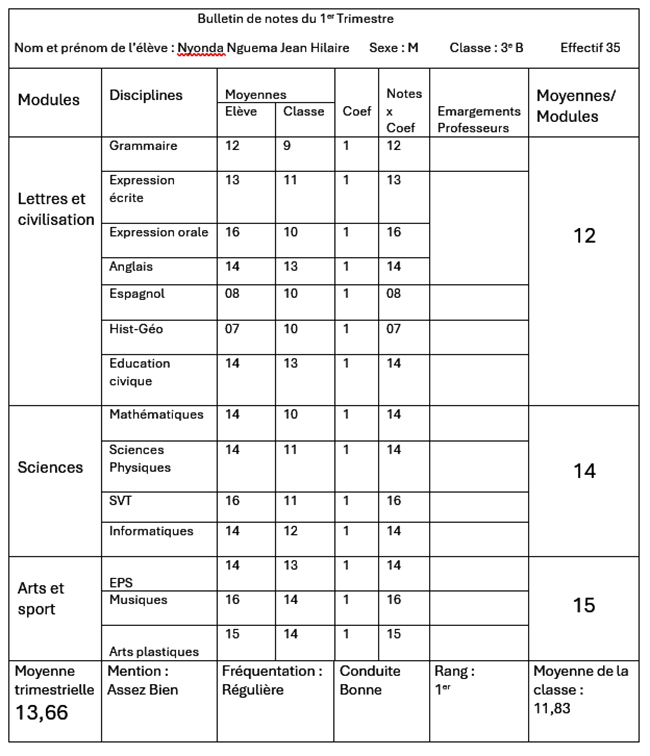

Pour éviter de s’engouffrer dans une voie à l’issue incertaine, la tutelle de l’Education nationale gagnerait à prendre en compte les réserves émises par certains acteurs du secteur dans le but de faire évoluer la réflexion. Une issue de secours consisterait, par exemple, à moduler les enseignements au premier cycle du secondaire. Cette modulation devrait aboutir à la création de trois blocs de matières. Le premier bloc regrouperait les matières dites scientifiques, à savoir les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre, l’initiation à l’informatique et autres. Le deuxième bloc comprendrait les langues et la civilisation, donc le français, l’anglais, l’espagnol, l’histoire-géographie, l’éducation civique, etc. Enfin, le troisième bloc réunirait le sport et les arts. Bien qu’intégrant l’harmonisation des coefficients, cette répartition permettrait de préserver le caractère fondamental de certaines matières tout en valorisant d’autres champs de compétences, notamment en sport et dans les arts. L’originalité ici réside sur le principe de compensation des matières seulement à l’intérieur d’un module. Ainsi les notes en mathématiques d’un élève ne pourront s’additionner qu’avec celles obtenues en sciences physiques et en sciences de la vie et de la terre mais plus jamais avec celles obtenues en EPS ou en éducation artistique. La somme des notes obtenues dans les matières d’un même module permettrait de calculer la moyenne de l’élève dans ce module. De cette manière, pour avoir la moyenne trimestrielle, on procèderait en additionnant les moyennes obtenues dans chaque module, comme l’illustre le tableau de simulation ci-dessous.

A la différence des bulletins ordinaires, celui de l’élève fictif Nyonda Nguema Jean Hilaire a la particularité de repartir les matières dans trois modules différents. Comme on peut le voir, la moyenne trimestrielle de l’élève est calculée en cumulant les moyennes des trois modules. Le risque est donc définitivement écarté de faire interagir les notes en mathématiques avec celles en EPS ou Espagnol. Ce procédé garantit donc à la fois une concentration maximale de l’élève dans les matières fondamentales et une meilleure évaluation de ses aptitudes dans d’autres champs disciplinaires. Il permet également de maintenir intacts les critères d’orientation au second cycle du secondaire, notamment en seconde scientifique.

A la différence des bulletins ordinaires, celui de l’élève fictif Nyonda Nguema Jean Hilaire a la particularité de repartir les matières dans trois modules différents. Comme on peut le voir, la moyenne trimestrielle de l’élève est calculée en cumulant les moyennes des trois modules. Le risque est donc définitivement écarté de faire interagir les notes en mathématiques avec celles en EPS ou Espagnol. Ce procédé garantit donc à la fois une concentration maximale de l’élève dans les matières fondamentales et une meilleure évaluation de ses aptitudes dans d’autres champs disciplinaires. Il permet également de maintenir intacts les critères d’orientation au second cycle du secondaire, notamment en seconde scientifique.

Si elle nécessite certainement des réajustements, cette simulation pourrait néanmoins servir de point de départ pour une réflexion plus approfondie sur les enjeux et les implications de l’uniformisation des coefficients au collège. Vivement que la tutelle mette en place les conditions d’un débat contradictoire et éclairé sur cette question qui engage l’avenir de l’école gabonaise au plus haut point.

Par Michel Ndong Esso, enseignant de philosophie et analyste politique

2 Commentaires

Raisonnement qui n a pas de sens .les usa premiere puissance mondiale venere leaves doués en sport lwur capacités lwur permet meme d obtenir des bourses universitaires.lw college est un tronc commun ou chaque eleve devrait reveler ses capacités peut importe la matiere ensuite sur cette base a lentree du lycee les orientation permettront de les conduire dans les domaines ou ils se seront setont reveler. On doit arreter de penaliser des des eleves doués en langue par exemple juste parceque ils ne decollent pas en science .le pays a besoon d elites dans tous les secteurs et non de scientifiques uniquement .

« Autrement dit, moins de coefficients en mathématiques et en sciences physiques équivaudrait à moins d’efforts pour les élèves ». Je ne suis pas forcément d’accord avec cette assertion. A mon avis l’intérêt ou le désintérêt pour une matière est surtout tributaire de la qualité des programmes… et de la qualité du pédagogue.

Pour relancer l’intérêt autour des matières scientifiques, il faut peut-être revoir le contenu des enseignements et permettre aux enfants d’avoir des cours en laboratoires où ils pourraient, en sus des enseignements théoriques, faire des expériences, notamment en sciences physiques et SVT. Or, aujourd’hui nombre de nos établissements scolaires ne disposent pas de laboratoires. Donc les enfants n’ont droit qu’à des enseignements théoriques, moins vivants, avec parfois un enseignant pour qui l’enseignement n’est pas un sacerdoce.

Je pense sincèrement qu’il y a également un travail à faire autour de la formation des enseignants. Car, comme disait le sociologue Max Weber, on peut être un éminent savant et un piètre pédagogue. Or, certains enseignants au Gabon ont prouvé cela (éminents savants, je ne sais pas trop, piètres pédagogues, c’est certain). Entre le dénigrement des élèves, l’agacement face aux questions et l’indifférence devant les difficultés rencontrées par certains apprenants, il est difficile, pour un « pupil », d’être intéressé par une matière quand il ne montre pas dès le départ des « aptitudes naturelles ». Le darwinisme n’a pas sa place à l’école, et même dans la société en générale. Il faut aider chacun à trouver sa place et exprimer son talent.

La différenciation des coefficients ne me semble pertinente qu’au second cycle, car l’enfant amorce une spécialisation (sciences, lettres, éco…). Il est normal dans ce cycle de valoriser les matières qui sont sa spécialité, et de moins valoriser celles qui ne le sont pas. C’est, je crois, le système en vigueur encore aujourd’hui. Et c’est tant mieux.

Ps :En 2021 le député Alexandre Awassi faisait une proposition de loi pour lutter contre le harcèlement (physique et sexuel) en milieu scolaire et familial. Je ne sais pas si cette proposition de loi a été adoptée, mais elle me semblait pertinente. J’ai été moi-même témoin de certaines situations inacceptables, lorsque j’tais au secondaire. Et j’arrive aisément à faire un lien entre ce harcèlement et le désintérêt affiché par des élèves à l’égard de certaines matières (parce que l’enseignant avait une attitude problématique).