Vous avez dit « Kounabelisme » ?

À mi-chemin entre l’hommage chanté et l’asservissement culturel, le « Kounabelisme » incarne une pratique où l’art se courbe sous le poids du pouvoir. Popularisé au Gabon en lien avec l’ancien groupe d’animation de Patience Dabany, ce phénomène, que la chercheuse Alice Aterianus-Owanga qualifie de mécanisme d’assujettissement artistique en échange d’une inclusion clientéliste, continue de façonner le paysage politico-culturel africain. L’essayiste Hugues-Gastien Matsahanga, chroniqueur culturel de GabonReview, interroge ici les logiques à l’œuvre derrière cette forme contemporaine de louange rémunérée, entre précarité artistique, clientélisme et intelligence émotionnelle du pouvoir.

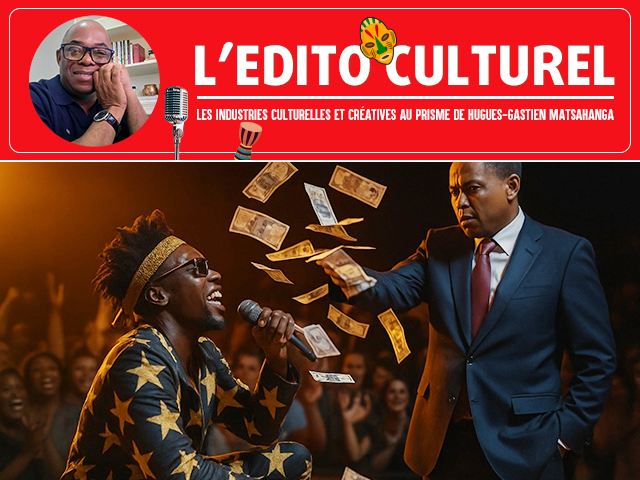

Le ‘’Kounabelisme’’ n’est pas un courant de pensée, mais le reflet brutal de la paupérisation des artistes et de l’instrumentalisation politique de la culture. © Gabonreview

Tantôt vanté, tantôt combattu, la culture du culte de la personnalité aurait-elle la dent dure ? Cette pratique profondément enracinée dans nos mœurs, désignée sous le terme “Kounabelisme” par ses détracteurs semble résister à l’épreuve du temps, se perpétuant au-delà des changements politiques majeurs.

Une analyse des usages émiques de ce concept atypique a inspiré à l’Anthropologue gabono-helvette Alice Aterianus-Owanga la définition suivante : « Le kounabélisme désigne au Gabon un mécanisme d’assujettissement des corps, des productions culturelles et des discours aux volontés des élites dirigeantes, en contrepartie d’une inclusion dans les sphères du pouvoir et de l’accès à ses circuits de redistribution clientéliste. » Selon la chercheuse, l’étymologie du concept fait clairement référence au nom d’un groupe d’animation socio-culturel (Kounabéli) créé en 1968 et emmené par l’ancienne Première Dame du Gabon (Patience Dabany). Le terme rappelle ainsi ces formations musicales affiliées au parti unique et les dispositifs d’instrumentalisation politique de la culture que celui-ci a institués durant toute la période du parti unique.

Si la pratique du « Kounabelisme » est souvent la promesse de capter quelques subsides, mêmes ponctuels, de la part d’influents et généreux mécènes, elle est aussi révélatrice de la précarité dans laquelle les acteurs culturels évoluent. L’absence d’un cadre institutionnel et économique structuré, semble assujettir leur créativité en entravant leur capacité à exprimer librement la quintessence de leur inspiration. A qui la faute ?

Le « Kounabelisme » est donc loin d’être un vertueux courant de pensée philosophique, mais bien le reflet de la paupérisation des artistes en l’absence d’un environnement propice à leur prospérité individuelle et collective. Les droits d’auteur, versés de façon aléatoire, loin des mécanismes normatifs appropriés, accentuent la propension des artistes à capter toutes les opportunités qui se présentent à eux pour garnir leur tiroir-caisse avec des cachets de circonstance. Quitte à se donner au plus offrant.

Entre clientélisme et performance artistique

Lors de la récente élection présidentielle, la bande son de la campagne a instillé les sirupeux refrains d’un répertoire bien connu. Une profusion de chansons, parfois remixées aux couleurs du moment ont été éditées à la chaine. Il serait fastidieux d’égrener le nombre de tubes sortis des studios à l’occasion de la campagne. L’époque des groupes d’animation étant révolue, les artistes issues du monde Urbain, du Tradi-moderne ou de l’Afro-Pop ont allégrement pris le relais en exploitant les ficèles des mêmes codes et des mêmes recettes.

Parfois tirés par les cheveux avec une orchestration ostensiblement discutable, certaines œuvres discographiques dégainées lors de la dernière élection présidentielle, à la gloire des candidats en lice sont très vite passées dans l’oubli, une fois les élections terminées. Les plus chanceux ont vu l’écho de leur succès survoler la circonstance électorale. C’est le cas du titre « Oligui ya pas l’homme » (Nigassi Music/Bitar Records, 2025), une ode à la joie et aux accents Afro-Pop du duo Romarick et Nigassi. Un véritable « régal musical » qui a littéralement surclassé la concurrence en se hissant au rang d’hymne officiel du candidat élu. Peu importe la nature de l’inspiration, ce qui a compté ici c’est la capacité à mettre de l’ambiance au cours des meetings, à émouvoir le public et à galvaniser la foule. Pari gagné pour les deux compères qui ont systématiquement été invités à rejoindre leur champion sur scène à chacune de ses apparitions.

De quoi le « Kounabélisme » est-il vraiment l’écume ?

A y regarder de plus près, la vague du phénomène « Kounabélisme » n’est pas si nouvelle qu’elle n’y parait. Sa lame de fond remonterait au-delà de sa politicienne filiation avec le groupe d’animation éponyme. Il pourrait même trouver sa source dans des pratiques ancrées au cœur des traditions africaines lointaines, notamment en Afrique de l’Ouest où le griotisme est indéniablement central dans la culture ancestrale : il permettait à l’origine la reproduction des pratiques liées à cette culture : les récits cosmogoniques, l’histoire des familles, les valeurs fondatrices, la structure sociale, les rites, les croyances, l’imaginaire collectif, etc.

D’ailleurs dans une version plus édulcorée, on a vu apparaitre les « Atalaku », un terme d’origine kikongo qui signifie « regarde ici, regarde-moi ». Cette expression a fait florès en Afrique francophone au début des années 2000, notamment dans les deux Congo et surtout en Côte d’Ivoire, copieusement servi par un mouvement « coupé-décalé. » en pleine apogée.

Des « DJ », en figure de proue de cette tendance, avaient eu le génie d’emprunter à la Rumba congolaise son appétence pour les ambiances endiablées. L’Atalaku va désormais désigner un « louangeur » qui utilise la danse et la musique pour lancer une dédicace à une personne ou faire la promotion d’une idée. D’ailleurs dans le langage courant, l’expression « faire son atalaku » signifie vanter les mérites de quelqu’un ou faire sa publicité. Aujourd’hui encore, la musique populaire africaine subsaharienne ne se conçoit plus sans un « Atalaku ». Il est très souvent la manifestation du retour sur investissement artistique d’un généreux mécène.

A nos « Atalaku » et à vos « Libanga »

C’est dans ce cas précis que l’on parle spécifiquement du « Libanga » sur les deux rives du fleuve Congo. Ce concept ouvertement commercial fait clairement référence à une pratique courante dans la Rumba congolaise contemporaine où les musiciens mentionnent publiquement des sponsors riches ou influents dans leurs chansons, souvent en échange d’une forme de rémunération ou en remerciement à un service rendu. Ce terme Libanga, qui signifie littéralement « jeter un caillou », fait référence à l’idée d’attirer l’attention ou de reconnaître des personnes importantes.

Il est concrètement question d’inclure les noms de personnes ou de marques dans les paroles des chansons, à défaut de leur en dédier l’ensemble du contenu. Ce phénomène, dont le « Kounabélisme » n’est qu’un pâle avatar, est devenu une source de revenus pour de nombreux artistes évoluant dans ce créneau. Selon quelques indiscrétions, certaines dédicaces Libanga peuvent être grassement monnayées jusqu’à plus de 100.000 dollars US la dédicace. Dans son dernier album studio intitulé « Formule 7 » (R. Production, 2023), long comme un carnet de commandes et riche de 30 titres, la Méga Star Congolaise Fally Ipupa ne dédie pas moins de la moitié du répertoire à des mécènes connus ou anonymes.

Intelligence émotionnelle « contextuelle »

Dans son ouvrage « Le Fil de l’épée » (Edition Plon, 1932), Charles de Gaulle, alors Commandant, décrit le leadership comme la capacité à avoir du caractère face à l’événement, à diriger et à susciter l’obéissance. Une vision certes un peu rugueuse et militaire. Pour le sociologue allemand Max Weber, le leadership est indissociable d’une forme de charisme. La littérature en sciences humaines regorge de définitions sur ce qu’est le leadership politique. Quel est le lien entre Charles De Gaule, Max Weber et le « Kounabelisme », me diriez-vous ? Dans le contexte africain, les contours du rapport du leader à son Peuple restent poreux, car, contrairement à l’approche Occidentale du pouvoir, l’homme politique en Afrique est d’abord un Chef de famille. C’est un leader dont la fonction est peu formalisée, y compris dans sa relation avec le Peuple.

Loin de nous l’idée de légitimer ou déconstruire le phénomène du « Kounabelisme ». Il s’agit d’un fait social observable que nous tentons de questionner à partir d’indicateurs empiriques. En Afrique, l’engagement d’un leader politique peut en effet se mesurer à sa capacité à être proche de son Peuple, y compris dans le partage émotionnel qui va découler des qualités inspirantes manifestées lors des interactions culturelles et prestations artistiques. La validation populaire d’un leader peut donc aussi se jauger à l’aune d’une autorité informelle conquise au détour d’un anodin pas de danse, d’une chansonnette bien poussée, d’une accolade fraternelle ou d’un rituel d’adoubement à l’ancienne. A travers ce que les ivoiriens appellent « farotage » il n’est pas rare de voir une personnalité réputée généreuse, verser publiquement une obole sonnante et trébuchante à un artiste sous la forme de billets de banques.

A cette zone grise, s’ajoute le fait que le monde change. L’affirmer relève du truisme, car, par essence, le monde ne s’arrête jamais d’évoluer. Mais, reconnaissons-le, entre les anciens groupes d’animation socio-politiques et l’avènement de la nouvelle génération, cette sensation de mouvement permanent a fait place à une impression de continuité. Or, si le monde change, le leader doit en faire autant. Aux qualités qu’on lui connait, et qui font consensus, comme la capacité à écouter et à communiquer, à créer des liens de confiance, à fixer des objectifs précis et à définir une vision claire, à avoir des convictions fortes et à les défendre, s’en ajoutent désormais d’autres : savoir encourager le changement, user de son influence à bon escient, et surtout faire preuve d’une intelligence émotionnelle « contextuelle ». Vous y êtes ? Nous y sommes !

3 Commentaires

@ La Rédaction de GR.

Quand j’avais inventé ce terme, je l’avais fait pour dénoncer, non pas les courbettes des artistes seuls, mais surtout ceux des larbins de tous ordres (intellectuels ou non), qui s’illustrent par la « danse du ventre », en vue de récolter quelques reconnaissances du roi déchu, pour récolter nominations ou dons de tous ordres.

J’utilise ce terme pour la première fois dans GR, je crois me souvenir en 2010 (j’invite GR à fouiller un peu). Et voulais y traduire mon exaspération, par rapport à la vie politique, économique et sociale délabrée de ces années-là, sous-tendues par des pratiques de clientélisme aux relents tribalises. Je ne peux qu’être stupéfait de l’aura que ce dernier a revêtu quelques années plus tard.

D’ailleurs, ceci signifie effectivement que les mentalités, que je voulais dénoncer en ces temps, n’ont en rien changé; et qu’il faille par conséquent redoubler d’efforts afin de promouvoir, non plus ce Gabon de « danseurs du ventre », mais un Gabon de méritants. Ce cri d’antan trouve un echos particulier aujourd’hui après la brillante élection du président de la République. Comment? Eh bien, même les « Fossoyeurs » d’antan se sont mis à danser pour revendiquer des postes dans la future équipe du président. Il faut vraiment vivre…!

C’est un jeu d’équilibriste que va devoir faire le président de la République, pour faire du neuf (tant sollicité par le Peuple souverain) avec du vieux, voire du très vieux.

En cela, je souscris entièrement aux arguties de M. Matsahanga!

Aussi, j’invite humblement le président de la République, à prendre son temps en vue de « sortir le bon grain de l’ivraie » pour constituer son équipe. Car, pouvons-nous cette fois encore nous permettre de rater le train du développement? Ce train qui ne nous attend pas!

Patriotiquement Vôtre!

Merci mon cher Nathan pour l’intérêt accordé à nos opportunes et sarcastiques « arguties ». Il est vrai qu’en matière de « Kounabelisme » on en saura toujours autant que ceux qui n’en savent pas plus que nous. Amitiés.

Aussi faut ajouté que KOUNABELI peut être traduit par » ceux ou celles qu’on envie ou jalouse » en langue Téké!