Suite à la publication de la loi sur les partis politiques : Effets pervers

Les pouvoirs publics laissent le sentiment d’initier des lois sans en évaluer les contours, de nombreuses dispositions se révélant trop vite handicapantes.

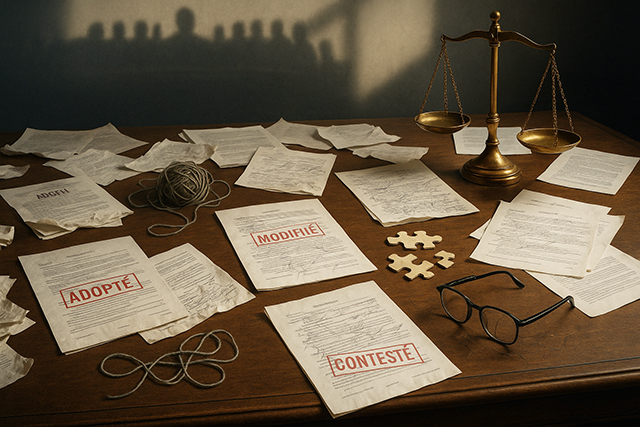

En écrivant des lois avec des arrière-pensées politiciennes, on compromet leur pérennité et leur application à moyen ou long terme. En les retouchant d’autorité, dans le secret d’un bureau, on leur fait perdre leur légitimité et leur valeur. © GabonReview

Des lois conçues pour servir des intérêts particuliers produisent toujours des effets pervers. Un jour ou l’autre, leurs bénéficiaires supposés en subissent les contrecoups. Tôt au tard, leurs promoteurs en découvrent les scories, y compris à leurs dépens. On l’a récemment vu avec le Code électoral, la Cour constitutionnelle ayant été contrainte de se livrer à un gymkhana intellectuel pour clore une polémique ayant éclaté moins de six mois après l’adoption du texte. On le revit avec la loi sur les partis politiques, le texte étant actuellement en examen à la haute juridiction après avoir subi un contrôle de constitutionnalité un mois plus tôt. Pis, à en croire la députée de la Transition Justine Judith Lékogo, le texte publié au Journal officiel diffère de celui adopté par le Parlement. D’où son appel à l’ouverture d’une enquête administrative visant à identifier les auteurs de cette «violation manifeste du processus législatif».

Indignation

Pourtant, durant l’examen de ce texte, nombre d’observateurs avaient alerté sur son caractère attentatoire à certaines libertés. «En demandant aux partis déjà créés de se conformer aux nouvelles règles, l’Assemblée nationale s’est rendue complice de violation d’une règle juridique élémentaire : la non-rétroactivité de la loi», écrivions-nous dans un éditorial paru le 20 juin dernier. «En portant le nombre de militants à 12. 000 et non plus à 9. 000 comme proposé par le gouvernement, elle a (ouvert) la voie à la limitation d’un principe pourtant consacré par la Constitution : la libre création des partis politiques», ajoutions-nous. En pure perte. Or, toujours selon Justine Judith Lekogo, les retouches dénoncées portent précisément sur l’obligation faite aux partis existants de se conformer aux nouvelles dispositions en produisant un fichier de militants, chaque adhérent fournissant par la même son numéro d’identification personnelle (Nip). Fallait-il vraiment en arriver là ? N’était-il pas possible de l’éviter ?

Eu égard à la réécriture de l’article 72 de la loi sur les partis politiques, à l’interprétation à la carte de l’article 84 du Code électoral et aux corrections unilatéralement apportées aux articles 28, 46 et 93 de la Constitution, les pouvoirs publics donnent l’impression d’avoir beaucoup de mal avec la procédure législative. Au-delà, ils laissent le sentiment d’initier des lois sans en évaluer les contours, de nombreuses dispositions se révélant trop vite handicapantes. Dès lors, les députés de la Transition Justine Judith Lékogo et Jean-Valentin Léyama, comme l’Alliance démocratique et solidaire (ADS) de Istovant Nkoghé, ont beau jeu de crier leur indignation, au grand dam des institutions, toujours sollicités et systématiquement condamnées à faire le dos rond. Comme le gouvernement et le Conseil d’Etat il y a quelques temps, la Cour constitutionnelle et le secrétariat général du gouvernement se trouvent ici mises à l’épreuve.

Les mêmes pratiques

Tout au long de la Transition, on a beaucoup glosé sur la capacité du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) à «bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes garantissant un Etat de droit, un processus démocratique transparent et inclusif, apaisé et durable». Depuis l’entrée en fonction du nouveau président de la République, les interrogations portent sur la volonté des nouvelles autorités à se conformer aux règles afin de ne pas reproduire les fautes du régime déchu. Et pour cause : en perpétuant les mêmes pratiques, on s’expose à des risques de récidive. Au lieu de tailler des lois sur mesure, il faut les vouloir générales, impersonnelles, conformes aux principes constitutionnels et aux engagements internationaux de notre pays. Au lieu de faire la sourde oreille à chaque récrimination ou de soupçonner les lanceurs d’alerte de sédition, il faut prêter attention à leurs dires. Au-delà, il faut en tirer conséquences et enseignements pour la suite.

En écrivant des lois avec des arrière-pensées politiciennes, on compromet leur pérennité et leur application à moyen ou long terme. En les examinant avec l’intention de respecter des consignes précises, on en fait des instruments de coercition et plus des outils de régulation de la société. En les retouchant d’autorité, dans le secret d’un bureau, on leur fait perdre leur légitimité et leur valeur. Après tout, l’article 6 du Code civil est clair : «Les dispositions d’une loi ou d’une ordonnance dont le texte publié n’est pas conforme au texte adopté sont dépourvues d’effet». Pour cette seule raison, les maillons de la chaîne législative doivent faire montre d’ouverture d’esprit, de sens républicain et de responsabilité. S’il serait hasardeux de revenir sur les textes déjà publiés, une mise en garde s’impose néanmoins.

4 Commentaires

Oligui travaille avec les mêmes voyous qu’Ali Bongo. Ils modifient le rapport du DNI, voilà qu’ils modifient une loi déjà votée au parlement. Abdul Razzack est-il encore dans ces manœuvres, faisant avec les actes de la République la même chose qu’il a fait pour s’emparer de la direction du csaig malgré sa cuisante défaite à l’élection?

Lol…est-ce qu’on va arriver…?

Bjr. Un constat amer s’impose d’emblé. Tout au long de cette semaine, les textes publiés par GR, que ce soit social, judiciaire et surtout politique tendent a démontrer que le pays n’avance pas en matière de respect du Droit au sens stricto sensu.

1- Exemple 1: dans l’affaire BBN et la cour des comptes. Quid du caractère suspensif de la CC face à la cour des comptes et le ministère de l’intérieur;

2-La problématique de la rétroactivité ou pas de la nouvelle loi sur les partis politiques;

3-Les jeunes et les choix de formation.

Une tendance à la conservation des anciennes pratiques fait de la résistance reléguant de facto aux calendes grecques l’espoir d’une République gabonaise EGALITAIRE. Amen.

@Cyr. En plaçant un cousin à la Cour constitutionnelle, on avait annoncé clairement l’intention de ne pas évoluer dans l’application du droit et d’avoir une justice aux ordres. Seuls les kounabelistes ne l’ont pas vu des le début. Il paraît que 12 c’était le 12. Il reste encore plus de 6 ans